퀘벡에는 소박하지만 귀엽고 예쁜 마을이 꽤 많다.

드넓은 대자연을 자랑하는 캐나다 중 동부에 위치한 퀘벡 주는 프랑스계 후손들이 터를 잡아 프랑스 문화가 우세하고, 그 덕에 프랑스풍 집과 거리, 상점들도 많아 '북미의 유럽'이란 애칭을 갖고 있다.

도심을 조그만 벗어나면 큰 규모의 멋진 집을 짓고 사는 사람들도 꽤 많고, 거기에 딸린 정원 규모만 해도

어마어마할 지경이다!

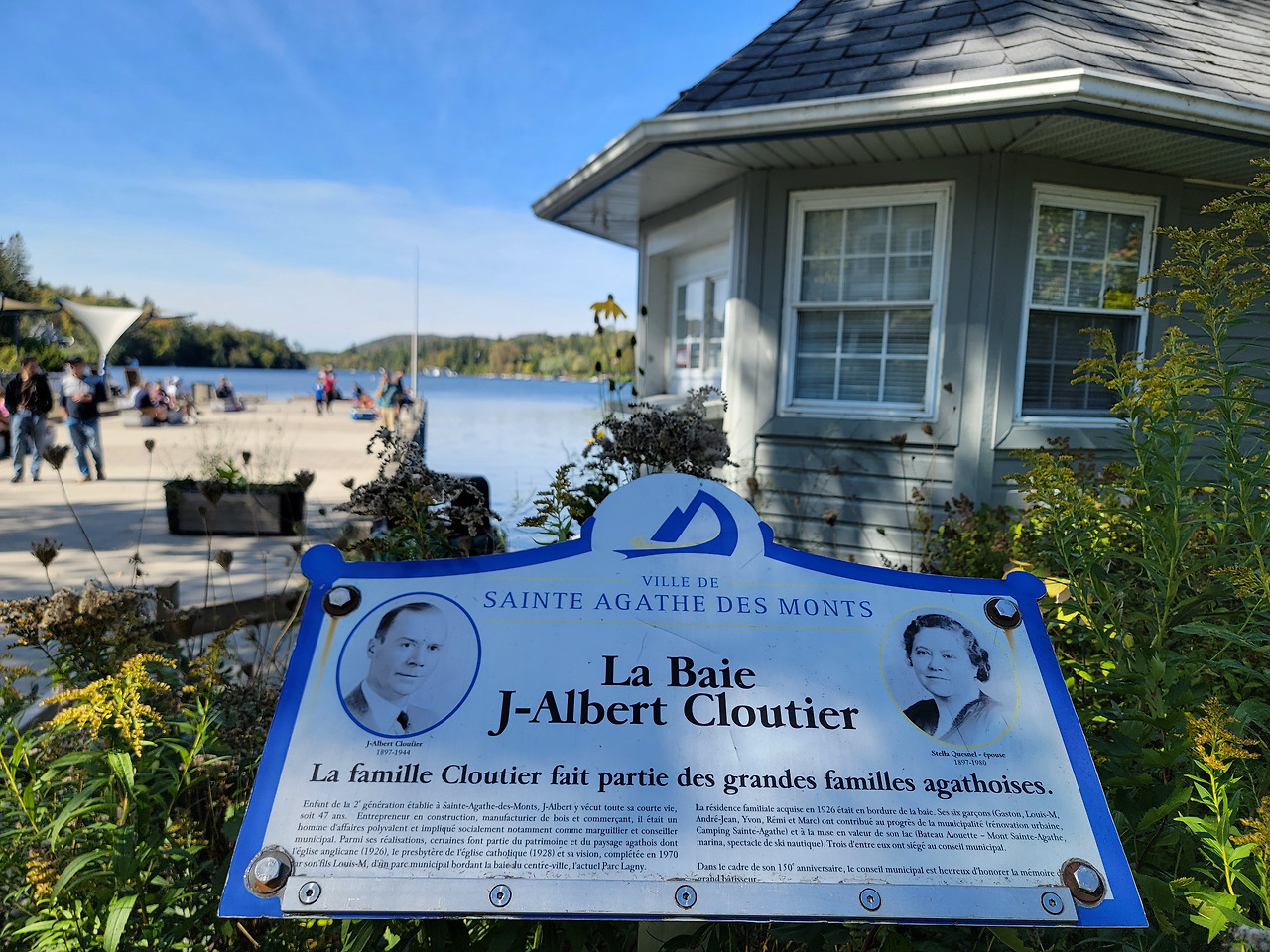

엊그제 찾았던 'Sainte-Agathe-des-Monts' 마을에도 놀랄 만큼의 대저택을 소유한 이들의 저택이 꽤 눈에 뜨였고, 특히나 아파트마저도 도심과는 다르게 호수를 끼고 있었고, 자기들만의 공간(호수 앞 해변과 요트 선착장 등)을 자랑하고 있었다.

개인 요트 선착장에서부터 대단위 요트군락은 물론, 피클 볼(Pickle Ball)을 즐기는 사람들로 시골 생활의 낭만이 그대로 전해졌다.

방랑기질이 농후한 나는 멋진 곳만 보면 늘 이런 생각, 아니 생각만이 아니고 말을 끄집어내 남편의 놀림감이 되곤 한다.

"와우! 여기 아파트에 살면 정말 좋겠다!"

살아야 할 곳이 날이 갈수록 늘어나니 남편이 놀리는 게 이해가 안 가는 것도 아니고, 난 실제로 주민에게 아파트 시세를 묻기까지 했다.

"이 아파트는 방이 몇 개죠? 2개, 3개 다 있나요? 실례가 아니라면 가격은요?"

놀랍게도 대답은 방이 3개도 아니고 2개인데 캐나다 달러로 $2,000가 넘는단다.

세상 사람들 마음과 세상 이치는 다 똑같다는 게 실감 나는 순간이었다.

멋진 뷰가 있는 곳은 어디가 됐든 사람들이 선호하니 당연히 시세도 올라간다는 사실 말이다.

우린 호수를 끼고 산책을 했고, 가져간 점심과 간식을 즐기며 청량한 공기와 함께 따스한 햇살을 만끽했다.

이거야말로 '소확행'이 확실하다는 걸 요즘 또 새록새록 느끼고 있는데, 그렇게 되기에 돈이 드는 게 아니라는 게 무엇보다 큰 장점이라고 할 수 있겠다.

비싼 외식비 대신 직접 도시락을 챙기고, 과일과 커피에 간식까지 챙기면 교외로 나가는데 크게 돈이 들 게 없으니 말이다.

우린 그곳을 벗어나 조금 더 남쪽인 'Saint-Adolphe-d'Howard'로 향했다.

작지만 단정한 교회와 호숫가 전경이 돋보이는 곳이었고, 그곳 역시 어김없이 요트를 즐기는 곳인 듯 보였다.

지금과는 확연히 다르게 예전 퀘벡은 가톨릭 교도 가 엄청 흥했던 시기가 있었다는 걸 유감없이 보여주듯 퀘벡 소도시엔 어김없이 멋진 교회들이 많다.

소도시 다운타운엔 반드시 교회가 있고, 그걸 중심으로 상가들이 번영했다는 걸 분명하게 드러내 보이고 있다.

우린 호숫가를 따라 마련된 데크를 조금 걸으며 풍경을 감상한 다음 바로 다음 장소로 이동했다.

'Morin-Heights'라는 곳이었는데, 그곳엔 아주 명성이 높은 카페가 있었다.

'Mickey's Cafe'라는 이름의 그 카페는 무려 1898년 '미키 잡화점'으로부터 시작돼 장장 126년이란 세월을 이어온 유서 깊은 곳이었다.

방금 점심과 디저트를 먹은 탓에 우린 그곳에서 아무것도 먹을 수 없었기에, 할 수 없이 다음을 기약할 수밖에 없었다.

몰랐던 소도시 3곳을 방문하고 집으로 돌아오면서 풍요로운 마음 한 구석에 약간의 아쉬움이 느껴졌다.

그건 바로 멋진 퀘벡의 단풍을 올해 아직 보지 못했다는 것!

해서 우린 다음 주 퀘벡의 단풍이 절정을 이룰 때 다시 한번 그곳들을 방문하기로 했다.

그땐 단풍까지 어우러져 더욱 멋진 풍광으로 우리 가슴을 채워줄 걸 기대하면서 마음을 도닥였다.

'몬트리올 이야기' 카테고리의 다른 글

| 올 가을 몬트리올 행사 (5) | 2024.09.21 |

|---|---|

| 언제 가도 좋은 곳, 게다가 무료 입장이 가능한 공원 'Prévost' (2) | 2024.09.19 |

| 처음 방문해 본 퀘벡 마을 'Chambly' 'Fort Chambly National Historic Site' 외 (2) | 2024.09.18 |

| 아주 오랜만에 찾은 호숫가 마을 'Lac des Deux Montagnes' 'Saint-Placide' (2) | 2024.09.18 |

| 처음 방문한 퀘벡의 소공원 'Bois de Belle-Rivière regional park' (0) | 2024.06.12 |